BLOGブログ

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザイン

2025.04.14 月

作っただけでは伝わらない!注意喚起コンテンツ(web・動画)を広めるために考えるポイント

詐欺や悪質商法の手口が巧妙化しています。

例えば近年問題視されているのが「副業詐欺」。昨年12月に警察庁webサイトでも注意喚起がされました。

・事例1:SNS広告で始めた副業から暗号資産取引に誘導され、補填金などを名目に約140万円をだまし取られた。

・事例2:SNSやマッチングアプリなどで知り合った相手と恋愛関係のような信頼関係を築いたあとに、お金をだまし取られた。

※それぞれイラストは「副業を名目とした詐欺|警視庁・SOS47」より引用

こうした社会課題に対し、行政・団体・社団法人などではWebサイトや動画などの「注意喚起コンテンツ」を制作し、情報発信を行う機会が増えています。

ただし、こんな課題を感じている方も多いのではないでしょうか?

「せっかくコンテンツを作ったのに、全然見られていない」

「誰に向けて作ったのか、今ひとつ曖昧かもしれない」

いまや“作るだけ”では不十分。

届けたい人に確実に届けるためには、広告を戦略的に使う設計と相手を意識したコンテンツが重要です。

コンテンツを広げる「3つの拡散手段」の特徴と選び方

せっかく作ったコンテンツをどうやって届けていくか。そのためには目的やターゲットに応じて、適切な“拡散手段”を選ぶ必要があります。

代表的な3つの手段「パブリシティ」「オンライン広告」「オフライン広告」の特徴と、活用のポイントを整理しました。

|

① パブリシティ(報道・メディア掲載) 特徴: ・メディア(テレビ・新聞・Webニュースなど)に“取材・掲載”されることで自然な形で広がる ・信頼性・第三者性が高く、「注目されている」と見られやすい メリット: ・広く拡散される可能性がある(話題性が高いテーマであれば) ・“報道された”という実績が残る |

|

② オンライン広告(SNS・検索・動画広告など) 特徴: ・お金を払ってWeb上の広告枠に出稿し、ターゲットに直接リーチできる ・配信の「対象・場所・時間・内容」を自由に設計できる メリット: ・明確なターゲットにピンポイントで届けられる(年齢・地域・関心など) ・数値的な効果測定ができる(何人が見たか、何人がクリックしたかなど) |

|

③ オフライン広告(駅貼り・交通広告・チラシなど) 特徴: ・実際の場所・空間を使って情報を伝える ・コストが高くなりがち(印刷・設置など) メリット: ・インパクトがあり、記憶に残りやすい ・情報弱者(デジタル非接触層)にもアプローチ可能 |

それぞれに特徴があり、ターゲット・目的・予算に応じて最適な手段を選ぶ必要があります。

今回は、その中でもweb・動画コンテンツの拡散と相性の良いオンライン広告において普及施策で考えるべき視点をご紹介します。

広告を最大限に活かすには「ターゲットの明確化」がカギ

広告配信で最も重要なのが、「誰に届けたいか」を明確にすること。これは制作段階からしっかり意識しておきたいポイントです。

よくある失敗:全方位型で作ってしまう

「全国の老若男女に向けて作りました」

これは一見よさそうに見えて、誰にも刺さらないという結果になりがちです。

広告配信の最大のメリットは、細かいセグメント(絞り込み)ができること。

だからこそ、届ける相手が明確であればあるほど効果的に届けられます。たとえば、以下のような切り口で絞り込めます

-

・年齢: 60代以上、高校生世代など ・地域: - 都市部/地方、特定の自治体単位

・性別: - 女性限定、男性に多い被害など

・ライフスタイル: - 子育て中、単身世帯、高齢者のひとり暮らし など

・行動属性: - SNSをよく使う人/テレビ視聴時間が長い人

- → どの層に響かせたいのかを決めることで、「広告の出し方」と「コンテンツの見せ方」の両方が具体化します。

「どの層にアプローチするか」で広告の選び方が変わる

もう一つの大事な視点は、

「届けたい相手が、普及のどの段階にいるか?」を見極めることです。

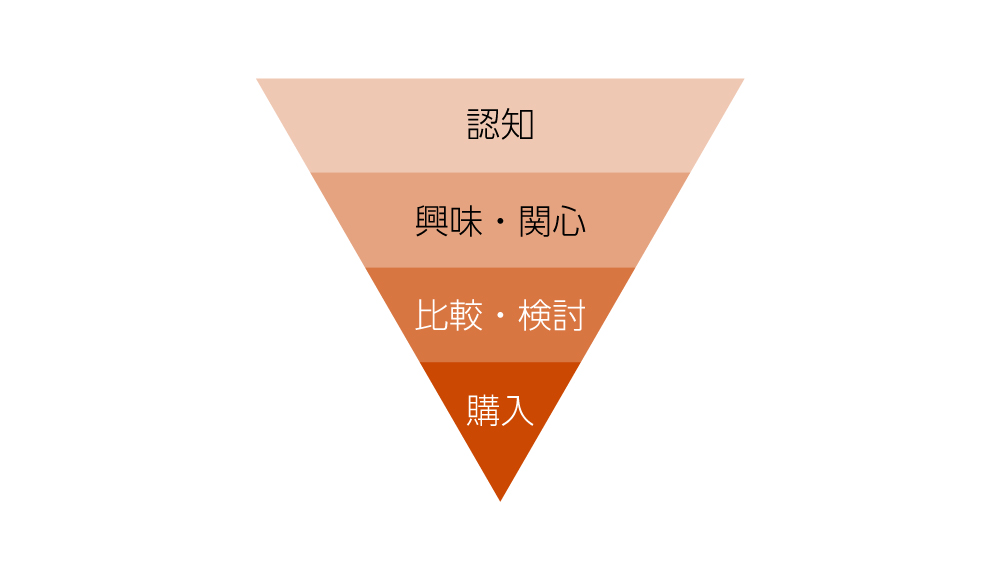

下記は“マーケティングファネル”と呼ばれる消費者の検討フェーズについて記した図です。

通常、販売促進を検討するうえで用いられるものですが、注意喚起・普及啓発においても同じように考えることができます。

※普及啓発の場合、「成約」がゴールではなく「行動」がゴールとなります。

注意喚起に当てはめると下記のように考えることができます。

- 認知:その問題・詐欺の存在を知らない人

- 興味関心:存在は知っているが、自分ごととして捉えていない人

- 比較検討:ある程度理解していて、どう対策すべきかを考えている人

- 行動:実際に何かしらの対策をとる段階(相談・情報共有・通報など)

この中で、どの層にアプローチしたいのか?

それによって、最適な広告の種類や見せ方が変わります。

たとえば:

- 認知層に届けたい場合

→「短時間で目を引く」広告が有効。

→ YouTubeバンパー広告(6秒)、バナー広告、LINE広告など

→「え?これって詐欺?」という気づきを与えるフックが重要 - 関心層に深く訴えたい場合

→ 動画広告(スキップ不可の15秒~30秒)や、記事風LP(ランディングページ)など

→ 実際の被害事例や当事者の声などを見せて「自分ごと化」へ - 比較検討~行動層へは

→ 検索広告(Google広告)やSNSでのリターゲティングが有効

→ 「相談先はこちら」「これをやれば防げる」といった具体的アクションを促す

注意喚起は「知ってもらう」ことが第一歩。認知層に届けることの比重は大きいです。

オンライン広告の力を正しく使えば、普及率は飛躍的に上がる

オンライン広告にも様々なプラットフォームがあり、ターゲットに合わせて使い分けることができます。

主なオンライン広告の例:

- YouTube動画広告:動画と相性◎、視聴完了率も指標に

- LINE広告:幅広い年齢層にリーチ可能

- Instagram・Facebook広告:若年層や30代主婦層などに強い

- Googleディスプレイ広告(GDN)・Yahoo!ディスプレイ広告(YDA):

Webサイト閲覧時に表示、関心のある人に届きやすい

いずれも「年齢・地域・性別・関心」に応じた細かなターゲティングができ、必要な人に、必要なメッセージを届けることが可能になります。

ターゲットはネットだけにあらず——情報弱者への“伝わる工夫”

…と、ここまでオンライン広告の話をしてきましたが、忘れてはいけないのが高齢者などいわゆる情報弱者と呼ばれる方々へのアプローチ。特に詐欺被害などトラブルは高齢者がターゲットとなりがちですので、十分なフォローが必要です。

それぞれの特徴を以下の通りまとめました。

・高齢者:

伝達方法としては、最近は動画・webに抵抗のない方々も増えていますが、全体の傾向としては紙媒体が有効です。

伝達方法としては、最近は動画・webに抵抗のない方々も増えていますが、全体の傾向としては紙媒体が有効です。

情報を得るうえでの高齢者の特性として、以下のようなものがあります。

| 1. 身体的機能:小さい文字が見えにくい、とくに高音が聞き取りにくい。

2. 認知的特性:記憶力や判断力が衰える。複数の情報を同時に処理するのが難しくなる。 3. 心理的特性:新しい技術やルールに馴染むのに時間がかかる。 4. 社会的特性:スマホやパソコンの操作に戸惑うことが多い。 |

そのため、例えば、分かりやすく・短くまとめた言葉、認識しやすい色使いや大きな文字、シンプルなデザイン、動画の場合は適切なスピード感、などが必要になります。

詳しくは下記ブログをご覧ください。

高齢者3つの特性:他人事に興味を持てない、一度に多くの処理は難しい、もう一つは?

https://bright3.jp/report/seniortool/

また、オフライン広告を組み合わせての普及も有効です。

※オフライン広告について話を広げると記事の長さが大変なことになりそうなのでまた次の機会に…

・障害者:

![]() 障害者が情報を受け取る際の特性は、障害の種類によって異なります。それぞれの特性を理解し、適切な情報提供の方法を考えることが重要です。

障害者が情報を受け取る際の特性は、障害の種類によって異なります。それぞれの特性を理解し、適切な情報提供の方法を考えることが重要です。

| 1. 視覚障害(全盲・弱視) 文字情報の取得が困難、音声や触覚を活用する、 弱視の場合文字の大きさ・コントラストが重要。色弱の場合カラーUD配慮が必要。2. 聴覚障害(難聴・ろう) 音声情報の取得が困難、視覚情報の活用。動画には字幕をつける。3. 知的障害・発達障害 複雑な文章や専門用語が理解しにくい、 視覚的な補助が有効 4. 身体障害(上肢・下肢の障害など) 5. 精神障害(うつ病・不安障害など) |

情報提供の工夫

・ユニバーサルデザインを意識する(例:色のコントラスト、シンプルな言葉)

・複数の方法で伝える(音声+文字、手話+字幕、点字+音声など)

・操作性を考慮する(マウス操作が難しい人向けに音声操作を用意するなど)

詳しくは下記ブログをご覧ください。

例えばどうすればいい?合理的配慮 ~交通機関編~【改正障害者差別解消法が今年4月に施行】

まとめ:広告とクリエイティブ、両輪で“伝わる設計”を

せっかく作った注意喚起のコンテンツも、届けたい相手に届かなければ意味がありません。「誰に」「どのタイミングで」「どんな手段で」届けるのがベストか――“届ける設計”を、逆算して組み立てることができます。

「作って終わり」ではなく、

普及・行動まで見据えた“届け方”までをセットで考えることで、注意喚起コンテンツの本来の力が発揮されます。

当然、「コンテンツそのものの質」はとても重要です。

広告で届ける対象が明確でも、その中身が響かなければ、関心は得られません。短時間で目を引き、共感を生む“クリエイティブ”があってこそ、広告の効果も最大限に発揮されます。

民間企業の販促とは違うからこそ、課題設定や発信方法を一緒に考えるパートナーが必要です。私たちブライトは、公共性の高い情報こそ、確実に届けるための戦略づくりを支援しています。

コンテンツ制作でも広告展開でも、

・まずは“誰に・どの段階で”届けたいかを明確に

・そのうえで、広告手段・媒体・訴求内容を最適化する

この順番がとても大切です。

また、情報弱者を取り残さないこと。

・高齢者:分かりやすく・短くまとめた言葉、認識しやすい色使いや大きな文字、シンプルなデザイン、動画の場合は適切なスピード感、などが必要

・障害者:それぞれの特性を理解し、適切な情報提供の方法を考えることが重要

参考URL

相談をする

相談をする