BLOGブログ

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザイン

2025.07.30 水

誰もが五感で楽しめるミュージアムへ ~日本科学未来館の魅力と、体験をひろげる3つの公式アプリ~

日本科学未来館(東京都・お台場)は、いま世界に起きていることを科学の視点から理解し、私たちがこれからどんな未来をつくっていくかをともに考えることのできるミュージアムです。

地球の未来、私たちの未来、AIやロボットの進歩など、現代社会を生きる私たちにとって欠かせないテーマを、体験を通して深く考えることができる展示が数多くそろっています。

未来館では年齢の違いや障害の有無などに関係なく、多様な来館者が安心して学び、楽しめるよう様々な工夫がされています。ここではそんな未来館の魅力と、体験をより豊かにする3つの公式アプリをご紹介します。

◆“気づき”が芽生える展示たち

■ 老いパーク

誰にでも訪れる老い。老化は身体の経年変化であり、老い方は人によって様々です。

老いパークでは、白内障の見え方の特徴の一つである光がまぶしく見えることを体験するレーシングゲームや、「サトウ」「カトウ」など耳の老化により高音域が聞き分けづらくなることを体験するゲームなど、ここにしかないオリジナルコンテンツで加齢による変化を疑似的に体験できます。

高齢者の視点に立ち、体感することで、多様な立場への理解と共感が生まれる展示ですね。

■ ジオ・スコープ

世界の地震、CO2の濃度、健康寿命と平均寿命 …地球環境のダイナミックな変化や人の活動など、世界の研究機関から提供された科学データを可視化している展示です。地球規模のスケールで“俯瞰”して見ることで、地球と私たちのつながりが実感できます。

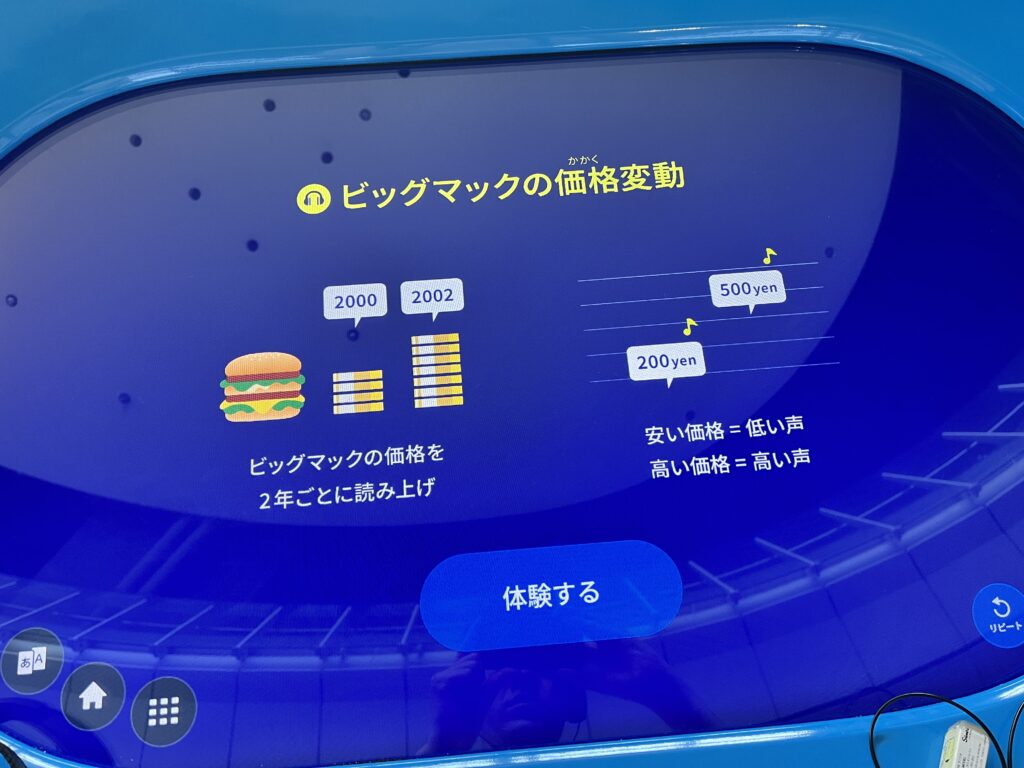

また、 1台の端末にはデータを音で表現した「耳で楽しむモード」も搭載しています。音量や頻度などによってデータが表現されることで、視覚に障害のある方も耳から理解し楽しむことができます。

マクドナルドの「ビッグマック」の価格変化は、その国の購買力を測る経済の指標と言われています。

…ということまでは筆者も把握していましたが、視覚と聴覚で同時に情報を得る感覚はこれまでにないもので、直感的に価格変動を“体感”することができとても興味深い体験でした。

そりゃあハンバーガーも高くなるな…と腑に落ちました。

館内には他にも様々な未来への“気づき”に溢れています!

◆ 誰もが科学と出会えるように:アクセシビリティの推進

また、未来館では「誰もが科学にふれられること」を大切にしています。

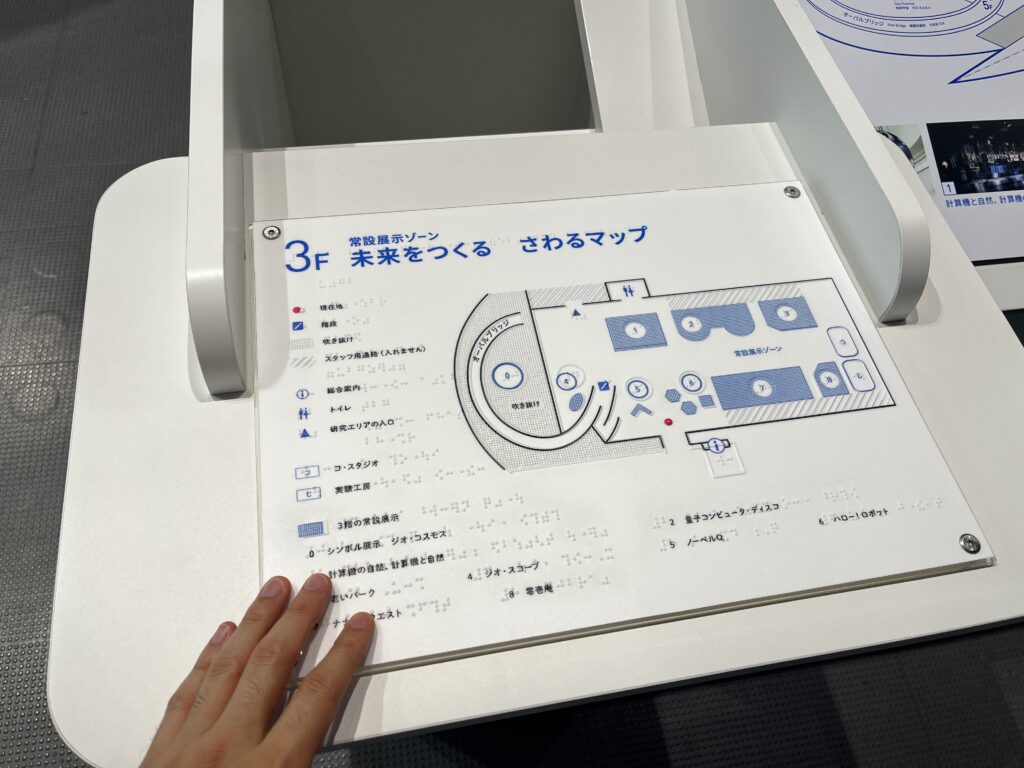

建物のバリアフリー化はもちろん、多様な人が楽しめる展示ツアーや、五感を使って体験できる展示など、新たな体験を生みだす手法の開発に取り組んでいます。

一部展示では字幕や手話映像も対応しています。さらに、来館者のさまざまなニーズをサポートするアプリの活用が、アクセシビリティを大きく広げています。

◆ 体験をもっと深める3つの公式アプリ

1. Miraikan App

当日のイベント情報や常設展示の解説はもちろん、整理券の発券状況など来館時に有用な情報をすぐに得ることのできるアプリです。未来館のオンラインコンテンツへのリンクも集約され、いつでもどこからでも未来館のコンテンツを楽しむことができます。

また、このアプリは音声読み上げに対応しており、視覚が不自由な方にも操作できるものになっています。ブライトは当アプリのアクセシビリティ監修を担当させていただきました。

2. 日本科学未来館アシストアプリ

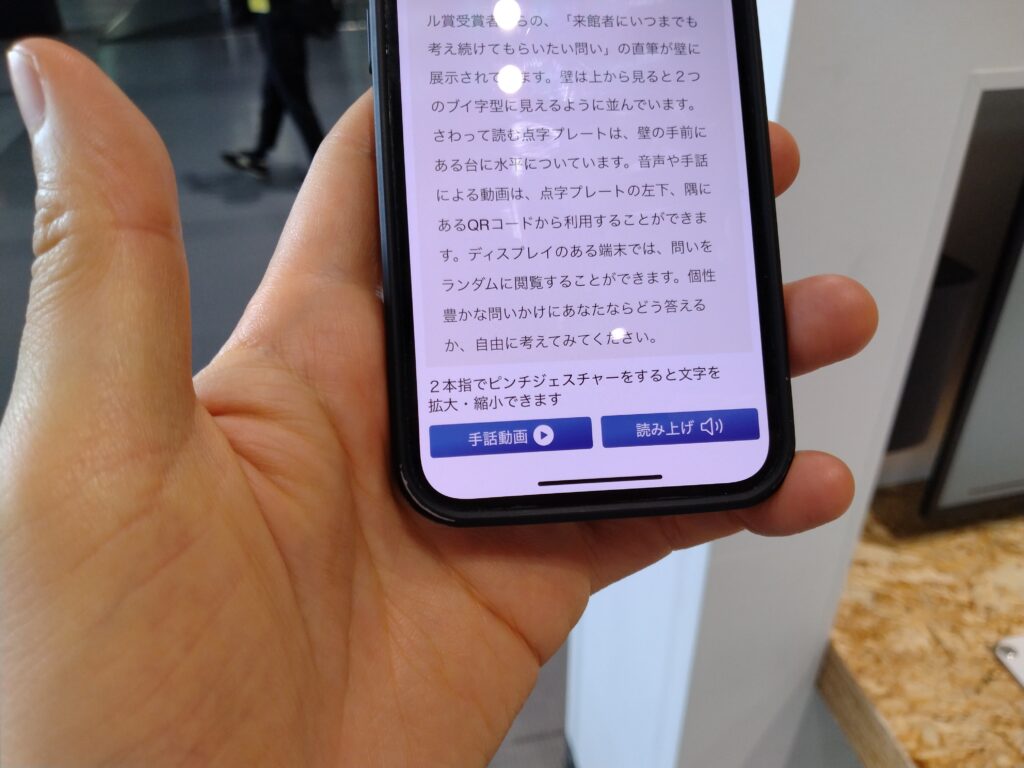

視覚・聴覚に制限のある方にもやさしい、展示体験をサポートするナビゲーションアプリ。

常設展示ゾーン内の約50カ所に設置されたARマーカーを読みとることで、各展示の解説や体験方法を音声およびテキストで提供します。

更に今年6月には手話による展示解説動画の視聴も可能になりました。まだ一部の展示に限られていますが、どんどん広がっていますね。

3. 日本科学未来館アシストアプリプラス

視覚に障害のある方を対象とした実験的なアプリです。

時間の経過とともに内容が変化する映像コンテンツや、ボタンなどの操作でコンテンツが変化する形態の展示をカバーするため、タイミングに合わせた解説を音声で提供します。

例えば先ほど紹介した「老いパーク」内の「スーパーへGO!」。これは足に重りをつけて、近くのスーパーまで歩くことで老化による体の変化を体験できるシミュレーターです。

※写真は別の機会に友人の子どもと遊んだときのものです

このアプリでは、人に聞こえない高さの音に埋め込んだ信号や、流れてくる音声そのものをアプリが聴きとって判断することで、タイミングよく音声が流れているのだそうです。未来だ…!

今後のアップデートで順次コンテンツを追加していくとのこと、楽しみですね。

◆ 科学は、すべての人のもの

日本科学未来館は、展示内容の充実だけでなく、誰もが安心して訪れられるミュージアムづくりを大切にしています。小さなお子さまからシニアの方まで、障害のある方もない方も、それぞれのペースで、科学と出会い、学び、考えることができる——。

「難しそう」から「おもしろい」「もっと知りたい」へ。科学との距離をぐっと縮めてくれる、日本科学未来館をぜひ一度訪れてみてください。

▼ 詳しくはこちら

• 日本科学未来館 公式サイト:https://www.miraikan.jst.go.jp/

• アプリのダウンロード案内もこちらからご確認いただけます。

相談をする

相談をする