BLOGブログ

当事者連載

当事者連載

2025.10.02 木

【当事者連載】ようこそ、ロービジョンの世界へ ~第1回 ロービジョンって?情報へのアクセスあれこれ~

私たちの暮らしの中で、物事の「見え方」は人それぞれ違います。ちょっとした工夫や言葉の選び方があれば、情報はもっと届きやすく、安心につながります。

ブライトは「情報のユニバーサルデザイン」を大切に、誰にとっても分かりやすい伝え方を日々考え、チャレンジを続けています。

webサイトの開設以来ユニバーサルデザインについてのブログを更新してきましたが、今回新たな取組としてロービジョン(弱視)であり弊社創業以来のお付き合いである芳賀優子さんに、当事者ならではの日々の気づきや工夫を綴っていただけることになりました。

芳賀さんの言葉には、私たちが普段見落としがちな視点や、実際に役立つヒントが、ユーモアが詰まっています。

この連載が、読んでくださる皆さまに新しい気づきをもたらし、視野を広げ、新たな行動のきっかけになれば幸いです。

この9月より、3か月に一度、UDコラムを執筆することになりました、芳賀優子(はが・ゆうこ)と申します。

はじめてのコラムですので、「みなさま、はじめまして!」の気持ちを、自己紹介に込めてお伝えします。

自己紹介

私は、1962年、福島県須賀川市に生まれました。

趣味は、海外旅行、落語や講談を聴くこと、ヨガ、ウォーキング、そして目に負担をかけすぎない読書です。

理屈ではない強い縁(えにし)を感じるのは、私の誕生日が国際人権デーと同じ日であること。

『ファジー』『フラっと(平を意味する英語のフラットと日本語のふらっとを掛け合わせた私オリジナルの造語)』『カオス(きちんと分けないごちゃまぜ状態)』が座右の銘です。

株式会社ブライトとの縁は、公益財団法人 共用品推進機構での出会いです。この法人は、「障がいのあるなしや年齢に関わりなく、誰もが使いやすい製品、サービス、施設、環境等を、調査、研究し、国内外に広めていくこと」を目的としています。

バリアフリーやユニバーサルデザインというと、ハードのそれらを思い浮かべる人たちは多いと思います。

そんな中で、ロービジョンの私の最大のバリアは「情報の受発信、つまり文字の読み書き」です。そして、「みんなに分かりやすい情報のユニバーサルデザイン」を掲げて奮闘している会社の一つが、株式会社ブライトだったのです。

偶然とはいえ、出会うべくして出会った感覚を、とても強く感じました。

これも、理屈を超えた強い縁です。

ロービジョンとは?

「ロービジョン」という見慣れない言葉が出てきました。

どんな言葉なのかをお伝えするには、私の生い立ちをお話するのが一番です。

私は、生まれた時から、眼があまりよく見えません。

右眼は光を感じる程度、左眼は0.02弱の視力です。昼間のまぶしいところではほとんど見えなくなり、夕方から夜になると見えやすくなります。見える範囲は、視野50度ぐらいかと思います。眼球が私の意思とは関係なく動いてしまう「眼球振とう」という症状があるので、正確な視野が図れません。色覚にも障害があり、白黒テレビのような見え方です。

私のように、まったく見えないわけではないけれど、メガネをかけても、コンタクトレンズをはめても、眼の病気のために日常生活に制限をきたすような、一人一人違った見えにくさのある障害を「ロービジョン」と言います。

2011年の厚生労働省の調査によれば、視覚障害者のうち、まったく目が見えない「ブラインド」の割合は1~2割、ロービジョンの割合は8~9割となっています。世界規模でみると、世界保健機関(WHO)のデータによれば、世界の人口約77億人のうち、ブラインドの数は約3900万人、ロービジョンは2憶6500万人です。

数字の上ではメジャーなロービジョンですが、意外に世の中に知られていないようです。一人一人見えにくさが違うので、「ロービジョン=A」といった公式やマニュアルがつくれないことも、その一因だと思います。

ロービジョンの人たちの情報アクセスあれこれ

ロービジョンの人たちがどのように情報にアクセスしているか、もちろん一人一人違うのですが、2億6500万分の一として、私のケースを書いてみます。

まず、アナログ術からご紹介しましょう。

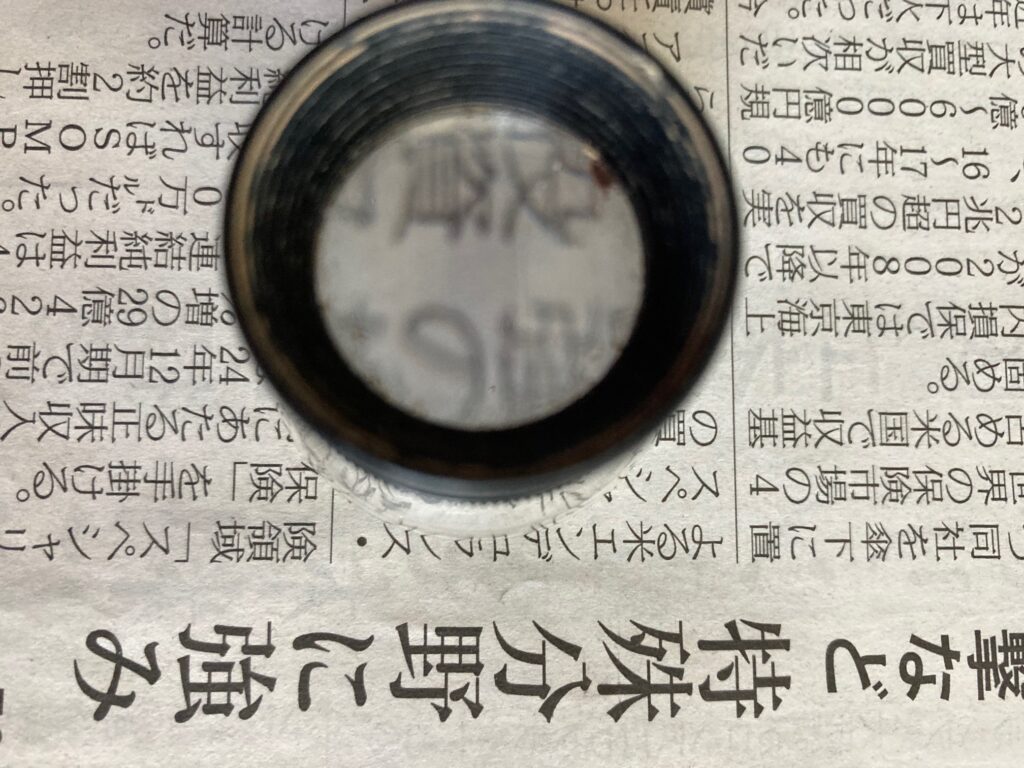

本や新聞は、拡大率15倍のルーペで読みます。

私が使っているルーペは、ロービジョン専用の製品ではありません。精密機械や出版など、細かなものを見る職業の人たちが使うものを、私は本を読むために使っているのです。

黒板、サイン表示など少し離れたところを見るときは、拡大率8倍の単眼鏡(双眼鏡の片目版)を使います。

これも専用の製品ではありません。天体観測やバードウォッチングなどで利用している方も多いはずです。

次は、デジタル術です。

パソコンとスマートホンを利用しています。

パソコンを使い始めたのは、1990年代前半、つまり「MS-DOS」というOSが使われていた時代です。そのころに、「日本語音声読み上げソフト※」が開発されたため、私もその恩恵にあずかることができました。キーボードをたたくだけで、人に読んでもらえて、書式もきれいな文章が書けるというのが、私には画期的なことでした。

| ※日本語音声読み上げソフト(画面読み上げソフト):視覚障害者がパソコンやスマートホンを利用できるよう、画面上の文字や操作内容を音声や点字で伝える支援ソフト。 |

それまでは、一生懸命にペンで書いても、書いている文字一文字しか私の眼には入っておらず、なんとなくしか見えていないのです。他の文字や全体的なバランスもとれないので、なんということはない、象形文字のような見た目になってしまっていました。ずーっと文字を書くことへのコンプレックスを抱えていました。

日本語音声読み上げソフトは、私のコンプレックスを一気に取り去って、書く楽しさや自由をくれた、まさに人生を180度変えたソフトです。

2000年ごろに、携帯電話を持ち始めました。そして、スマートホンに切り替えたのは、2021年。

私がいかにパソコンに頼っていて、携帯電話やスマートホンに関しては、いまだにアナログ度合いが高いことがお分かりいただけると思います。

視覚障害者にパソコンやスマートホンを利用する訓練をしている先生に相談して、IT音痴が安心して始められる機種の条件を教えていただき、そのアドバイス通り、ホームボタンがついている機種を購入しました。

この会社のスマートホンには、デフォルトで音声読み上げアプリがついています。それを「オン」にするだけで、後は私の練習次第でいくらでも、使い道が広がっていきます。

私が触れたキーを音声で読み上げてはくれるものの、触ってわかる手がかりのない画面で、文字入力をするのは、慣れるまでとても大変でした。今でも、この原稿のように、ある程度の長いまとまった文章を書くには、パソコンを利用しています。

社会参加における「情報の壁」

インターネット利用が外せない時代となった今、機械音痴の自分に鞭打って、音声読み上げソフトを利用してパソコンやスマートホンを使う訓練を受け、練習を重ねてきてよかったと、心底思うことが多くなりました。

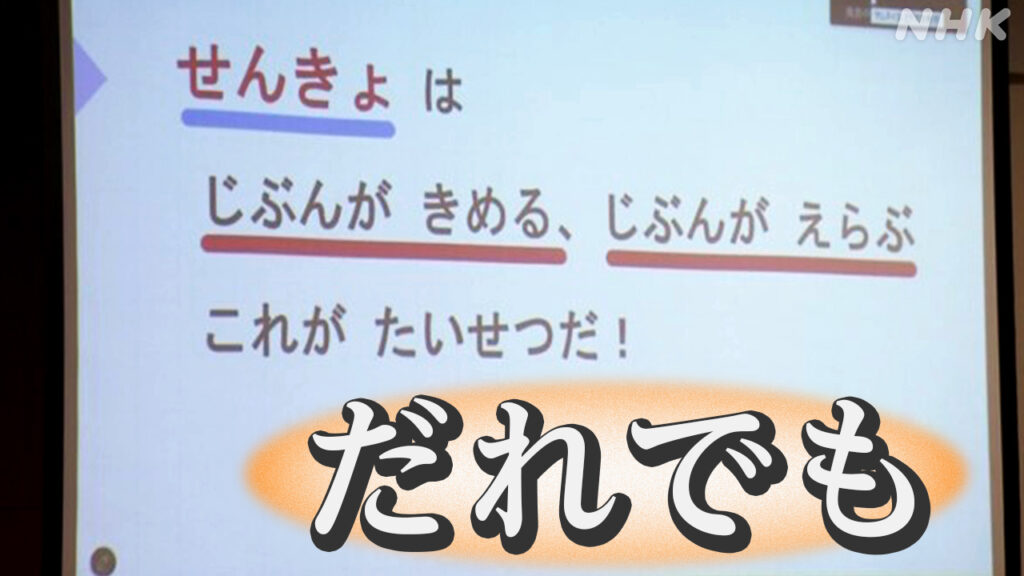

その一つがウェブで提供される音声読み上げ対応選挙公報です。パソコン頼みの私は、公職選挙法が改正され、ウェブ上での選挙情報が可能になったことから、一縷の望みを持つようになりました。音声読み上げアプリで読めるアクセシブルなデータ形式で提供されれば、みなさんと同じタイミングで選挙情報が取れるからです。

しかし、法律は改正されましたが、障害のある人にも、ない人にも情報にアクセスできるように選挙情報を提供する義務は盛り込まれませんでした。

7月17日のNHKニュースウォッチ9という番組の中で、今回の参議院選挙の「情報の壁」についてのニュースが放映されました。僭越ながら、私も取材を受けた一人です。

ウェブでの音声読み上げ対応の選挙公報について、体験談をお話しています。NHKウェブニュースになっていますので、URLをご案内いたします。

NHKニュース|”視覚・知的障害のある人”も投票しやすい環境とは 参議院議員選挙

ウェブ上ではありますが、皆様と「真のUD」について語り合い、共有し合っていくひとときを、今からとても楽しみにしております。

これをご縁に、末永く、どうぞよろしくお願いいたします。

以上

【編集後記】いかがでしたでしょうか。芳賀さんの言葉から、ロービジョンのリアルな日常や、情報に向き合う工夫が伝わったのではと思います。

私たちにできるのは、誰も取り残さないための情報の受発信を続けていくこと。

例えば、社会福祉法⼈ 福利厚生センターさまでは、視覚障害のある方でも機関誌を楽しめるよう、音声読み上げ対応のテキストデータを配信しています。

https://www.sowel.or.jp/join/magazine/

それぞれができることを一歩一歩、お互いの声に耳を傾けながら続けていくことが大切なのだなと感じました。次回もぜひご期待ください!

相談をする

相談をする