BLOGブログ

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザイン

2025.09.19 金

日本で初開催!第25回夏季デフリンピック競技大会(11月15日~26日)

2025年、日本で初めてデフリンピックが開催されることをご存じですか?第25回夏季デフリンピック競技大会(東京2025デフリンピック)は2025年11月15日から26日までの12日間、駒沢オリンピック公園総合運動場、静岡、福島などの会場で21の競技が行われます。

★デフリンピックとは?

4年に1度開催される、きこえない・きこえにくい方のための国際的スポーツ大会が「デフリンピック」。

※デフ(Deaf)は英語で「耳がきこえない」という意味。

デフリンピックは、2025年に100周年を迎え日本で初めて開催されます。開会式が11月15日に東京体育館で行われるので、待ち遠しいですね。

昨今メディアでも取り上げられ、盛り上がってきたデフリンピックについて、腕試しをしてみましょう!

| ★腕試し1:パラリンピックとデフリンピック、歴史が古いのはどちら? | ||

| ★腕試し2:デフリンピックのルールは、オリンピックのルールとは全く違う? | ||

| ★腕試し3:手話言語は、世界共通のものがある? |

みなさん、いくつ分かりましたか?

★腕試し1答え:パラリンピックとデフリンピックで歴史が古いのは「デフリンピック」

パラリンピックは1948年にイギリスで初開催されましたが、デフリンピックの歴史はさらに古く、1924年にフランスで初開催。きこえない・きこえにくい当事者の「国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)」が大会を運営している点が特徴的で、現在では124の国と地域が加盟しているそうです(2023年8月時点)。

※ICSD公式サイト http://www.ciss.org/

オリンピックの翌年に夏季大会が開催され、陸上競技、水泳、サッカーなど20以上の競技を実施、冬季大会ではスキー、スノーボードなど6つの競技が行われています。

★腕試し2答え:デフリンピックのルールは、オリンピックのルールとほぼ同じです。

「補聴器など何もつけないで、きこえの良い耳が55デシベル(普通の声での会話)以上聞こえない人」「試合や練習の際、競技会場では補聴器などを身につけることは禁止」など独自のルールもありますが、水泳やサッカーなど競技のルールは、オリンピックのルールとほぼ同じなのです。

デフリンピックならではの工夫は、音の情報を視覚の情報に変えること。

・例:スタート音の代わりに「フラッシュランプ」という光でスタートする

・例:審判の笛の合図の代わりに「フラッグ」をあげる など、当事者ならではの運営の工夫が多くあるのです。

★腕試し3答え:手話言語は、各国独自のものとは別に世界共通の「国際手話」があります。

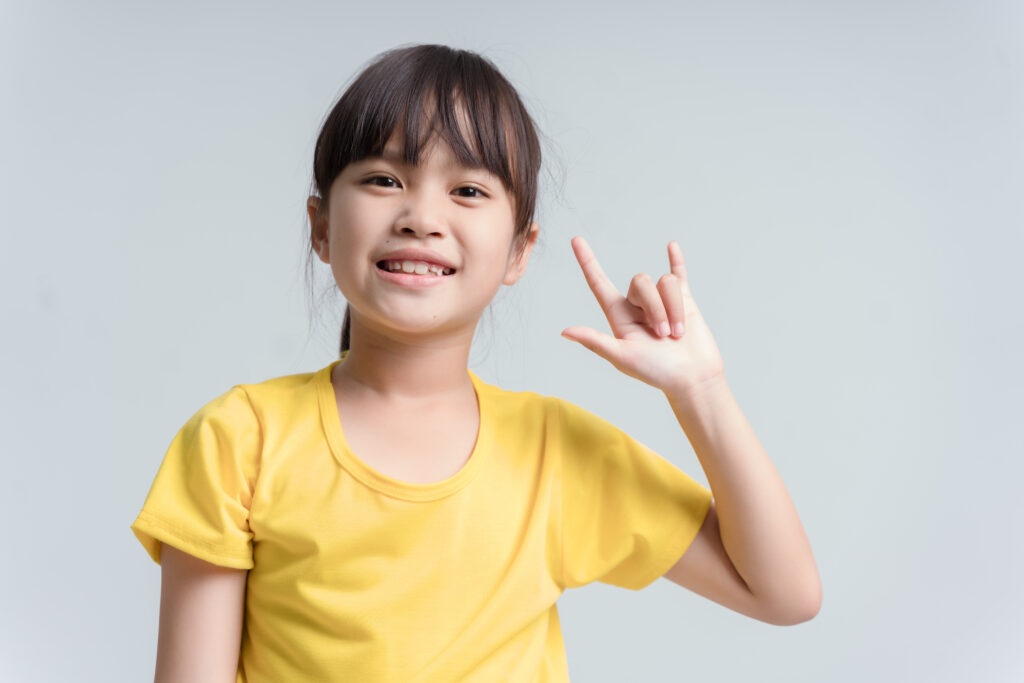

画像は、国際手話の「I love you」

デフリンピックは、70~80の国と地域から約6,000人(スタッフなどを含む)が参加するといわれているので、各国の手話言語も様々。

世界選手権大会やデフリンピックなどの国際競技大会で世界各国から集まる参加者が国際手話によるコミュニケーションを展開。スポーツ用語について手話単語が共有され、国際手話で競技規則などが説明されるのです。

参考:国際手話

https://www.jfd.or.jp/sports/sasaeru4-is/

参考:学ぼうデフリンピック|東京都生活文化スポーツ局

https://www.tokyoforward2025.metro.tokyo.lg.jp/deaflympics/manabou_deaflympics/

●きこえない・きこえにくい方とのコミュニケーション

デフアスリートは、外見からわかりづらく発声・発語できる人もいるので、きこえると誤解されることがあります。また、きこえ方は人それぞれで、全くきこえない「ろう」の人、補聴器や人工内耳などで多少きこえる「難聴」の人など状況がちがうのです。

聴覚を補うために、視覚から情報を得ており、コミュニケーションは、身振り手振り、手話、筆談、口話(口の動きを読み取る)などの方法をとります。

きこえない方とコミュニケーションの経験がない人は、「手話言語を覚えないと…」と思い込んでいませんか?職業柄、きこえない人と会話(メールや口話)することが多いのですが、口の動きを見てお話ししたり、字幕付きのオンラインアプリを使って打ち合わせもスムーズにできるのです。

しかしながら困ることも多いそうで、当事者から伺ったよくある困りごとを3つ紹介します。

| ●あるある1:マスクをつけたまま、話を始める | ||

| ●あるある2:いつの間にか、同伴者とばかり会話している | ||

| ●あるある3:理解できていなくても、分かったふりをしてしまう |

●あるある1:マスクをつけたまま、話を始める

コロナ以降、商業施設の店員やイベントのスタッフがマスクを付ける場面が増えています。きこえない・きこえにくい人は、顔の表情や口元を見ながらコミュニケーションをとるので、マスクはとても困るそうです。

どうしてもマスクを外せない場合は、ジェスチャー、スマホ、筆談などを組み合わせて会話ができるとよいそうです。

●あるある2:いつの間にか、同伴者とばかり会話している

きこえない人に用事があっても、きこえる人が一緒にいる場合は、同伴者に話しかけられることも多いそう。自分のことで何を話しているのか分からなくて、不安になるといいます。

どのようにコミュニケーションをとればよいのか本人に確認し、本人のことは本人と会話することがベストです。

●あるある3:理解できていなくても、分かったふりをしてしまう

相手から「分かりましたか?」と聞かれると「何度も聞き直すのは申し訳ないな…」と思ってしまい、「大丈夫です」と答えてしまうこともしばしば。大事な情報は会話だけでなく、資料で確認したり、後で問い合わせができるメールアドレスなどを教えてもらえると安心だといいます。

よくよく考えるとこの3つ、きこえない・きこえにくい人に限らず相手の立場を理解することが重要なので、コミュニケーションの基本ともいえます。

▼心強いマニュアル

きこえない・きこえにくい人と接したことがない人は、

「何か失礼な態度をとったら申し訳ない」「どのように会話したらよいか分からない」と不安を感じることがありませんか?

外国からのデフアスリートを気持ちよくお迎えするためにも、きこえない・きこえにくい人の立場にたってサポートすることが大切です。

※接遇マニュアルの一例

| ▼心得1:相手の人格を尊重し、プライバシーには十分配慮する | ||

| ▼心得2:サポートが必要なのかを本人に必ず確認する(不要な場合は見守る) | ||

| ▼心得3:手話言語、口話、筆談などコミュニケーションの方法は本人に確認して行う |

ブライトでは、きこえない・きこえにくい人の接遇マニュアルや研修会をスムーズに行うためのサポートを行っています。

これまでのノウハウ・知見はもちろんですが、当事者団体である「全日本ろうあ連盟」さまとの協働のもと、きこえる人、きこえない人、両方の立場から気持ちの良いコミュニケーションを推進しています。

※ブライトでのサポート実績例

| 成田国際空港株式会社

1.空港スタッフ向け聴覚障害者対応マニュアル |

||

| 公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団

3.公共交通機関窓口 コミュニケーション支援ボード第2版の制作 |

相談をする

相談をする